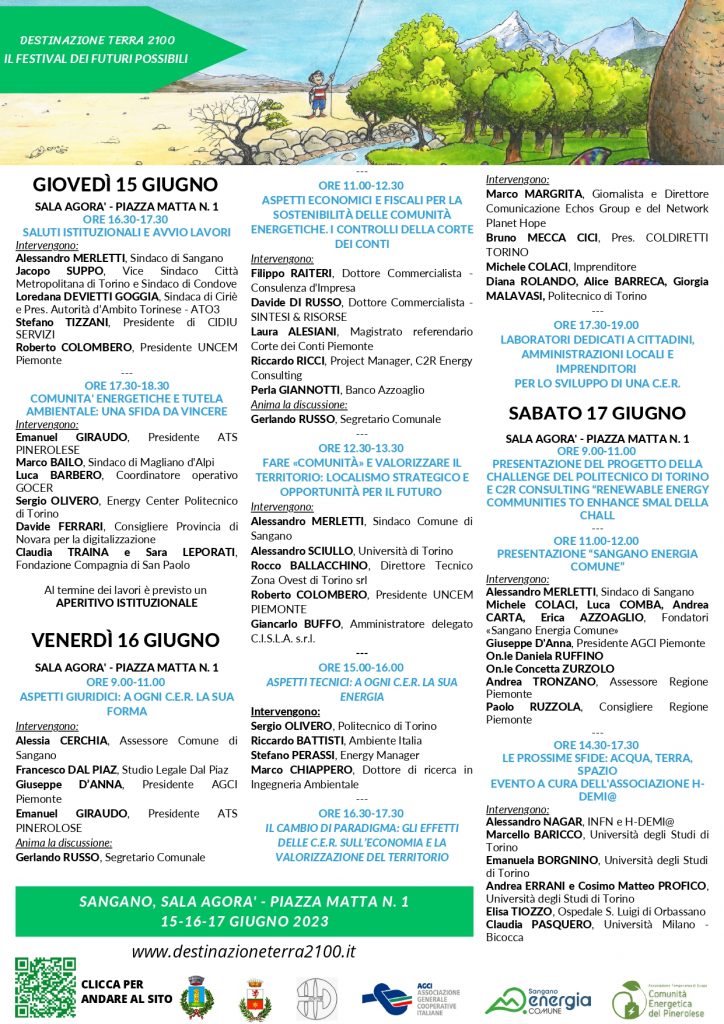

Obiettivo del Convegno è illustrare lo stato dell’arte, i vantaggi possibili, gli errori rischiosi, le prospettive prevedibili, insieme a una panoramica di quanto sin qui realizzato e in corso di realizzazione, in materia di Comunità Energetiche: la transizione energetica si arricchisce infatti di nuovi approcci grazie ai progressi nell’intelligenza artificiale, nel cloud computing e in IoT (Internet of Things), ed i sistemi energetici (elettrico, termico, idrico) diventano sempre più complicati e con sempre più numerosi protagonisti attivi.

Un nuovo appuntamento dell’Energy Community Lab di Confindustria Cuneo diretto ad amministratori pubblici, aziende ed enti per conoscere e approfondire l’energia condivisa.